Filosofía de la ciencia

Conceptos. Epistemología. Empírico. Formal. Deducción. Inducción. Hipótesis. Verificación. Refutación o falsación. Causas (Aristóteles). Teleología. Mecanicismo. Matematización. Experimento. Positivismo. Paradigma. Ciencia normal. Revolución científica. Métodos inductivo y deductivo. Método hipotético-deductivo. Contexto de descubrimiento y de justificación. Los límites de la ciencia.

¿Qué es la ciencia? Definición y características

Los grados del conocimiento. Cuando reflexionamos sobre nuestros conocimientos nos damos cuenta de que éstos se nos presentan con distintos grados de certeza. Kant distingue entre opinión, creencia y saber:

A. Opinión. Cuando se considera algo como verdadero sin tener una prueba objetiva que lo respalde y sin considerar que el propio punto de vista es necesariamente cierto.

B. Creencia. Es como la opinión, pero uno está plenamente convencido de que lo que cree es verdad.

C. Saber. Es una opinión fundamentada. Se puede argumentar de modo que otros puedan compartir ese conocimiento, pues se aportan pruebas o razonamientos que tienen un valor intersubjetivo.

Epistemología. La epistemología (del griego episteme, "conocimiento"; y logos, "teoría"), es la rama de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Tuvo un extraordinario desarrollo durante los siglos XIX y XX.

Filosofía y ciencia. Filosofía y ciencia tienen un origen común. El que habitualmente es considerado primer filósofo de la historia, Tales de Mileto, también es para algunos el primer matemático. La filosofía y la ciencia comparten la pretensión de ser saberes racionales y críticos.

La ciencia es un tipo particular de conocimiento. Se trata de un conocimiento verdadero. Pero además de verdades justificadas convenientemente deben ser verdades estructuradas, ordenadas convenientemente, para que puedan relacionarse entre sí. Si solo tuviésemos un conjunto caótico de verdades la ciencia no sería posible, por muchas que éstas fueran.

Se puede definir la ciencia como un conjunto de procedimientos racionales que nos permiten obtener conocimientos objetivos. Pero la Ciencia está en realidad fragmentada en múltiples ciencias, cada una de ellas especializada en una parcela dc la realidad. Por ello. no existe propiamente hablando la Ciencia, sino las ciencias.

Las ciencias son saberes especializados: dividen la realidad en parcelas para estudiarla según diferentes métodos. Son saberes independientes, pero sistemáticos y, por tanto, relacionados y relacionables entre sí. Frente a la especialización de la ciencia la filosofía busca formarse una imagen global de la realidad, encontrar los principios que permiten integrar la totalidad de las experiencias humanas dándoles así un sentido.

A partir de esta definición inicial observamos que hay dos maneras de considerar lo que es la ciencia: (a) El saber, el conocimiento, las propias verdades científicas; y (b) la actividad científica, el conjunto de procedimientos que debemos seguir para llegar a tales verdades o conocimientos objetivos.

✶ Clasificación de las ciencias

Se suele clasificar las ciencias en dos grandes grupos dos grandes grupos: ciencias formales y ciencias empíricas.

Ciencias formales. Son las que solo se ocupan de la forma o estructura del pensamiento. En dichas ciencias, para que una proposición sea válida solo se le pide que sea coherente con el resto de proposiciones de dicha ciencia (que no de lugar a contradicciones). Las ciencias formales son las matemáticas y la lógica.

Ciencias empíricas. Tratan del mundo, de la realidad. Para que sus proposiciones sean válidas no solo tienen que ser coherentes, sino que además deben concordar con el contenido de la experiencia. Dentro de las empíricas se suele distinguir entre ciencias naturales (física, biología, química, etc.) y ciencias sociales (historia, antropología, sociología, política, economía, etc.) que se ocupan del mundo de la cultura, estudiando fenómenos sociales mediante un enfoque estadístico. Estas últimas suelen tener una base empírica, pero las relaciones causales que encuentran no son de tipo mecanicista o determinista, sino probabilístico.

Ciencias humanas. Estudian fenómenos y creaciones culturales. Se basan en la capacidad de interpretación o ‘comprensión’.

✶ El método científico

Se considera que el éxito de la ciencia al realizar descubrimientos y construir teorías que nos hacen conocer el mundo viene marcado por la existencia de un método científico.

¿Uno o varios? Tenemos distintos tipos de ciencia... ¿Eso significa que podemos tener varios tipos de métodos? Está claro que hay momentos en los que la metodología tiene que ser diferente (no podemos observar la sociedad con un microscopio), pero si hacemos una descripción muy general de lo que debe ser el método científico podemos llegar a aspectos comunes. El 'metodo hipotético-deductivo' es una forma de intentar definir un único método que sea válidos para todas las ciencias. Es el método base.

✶ Contextos de descubrimiento y de justificación

La actividad científica se caracteriza por realizarse según un método. Podemos pensar que el método debe ser riguroso en grado máximo para que el conocimiento científico sea fiable, pero esto no es del todo cierto. Pueden distinguirse dos contextos diferentes:

- En el contexto de descubrimiento la ciencia es una actividad eminentemente creativa, y el método no tiene por qué ser tan estricto. A veces ocurre lo contrario: el azar, las intuiciones que parecen absurdas, lo aparentemente irracional... son elementos que pueden ayudar a realizar descubrimientos científicos. Pero el descubrimiento en sí mismo no es nada. El punto clave en la ciencia es la demostración de su validez.

- En el contexto de justificación de lo que se trata es de producir unas explicaciones o pruebas convincentes de eso que se afirma. Aquí lo irracional ya no tiene ninguna cabida. Las pruebas deben poder generar un consenso entre los distintos científicos y por eso son más fiables cuanto más rigurosas sean. Por eso la ciencia tiene, por naturaleza, un carácter público. Aspira a ganar un consenso universal para que cualquiera que tenga conocimiento pueda contribuir al avance.

Conocimiento racional. Cada afirmación se justifica. Parten de presupuestos que no cuestionan y se llegan a conclusiones que además de ser universalmnte válidas nos capacitan para realizar predicciones y controlar determinados procesos naturales. Así, la ciencia...

Describe → Explica → Predice → Controla

Los elementos fundamentales de la ciencia. En toda ciencia hay un plano teórico compuesto de conceptos y relaciones entre conceptos y hay un plano de los fenómenos (o hechos observados), que constituyen la base empírica de una determinada disciplina(salvo las ciencias formales, que no necesitan base empírica). ¿Qué relación hay entre la teoría y los fenómenos? En todo procedimiento científico se vincula el plano epistemológico (teórico) y el plano fenoménico a través de una serie de modelos que median entre hechos y teorías. Los modelos buscan conectar teorías y fenómenos. Según se vaya de la teoría a los fenómenos, o de los fenómenos a las teorías, se dan las teorías inductivistas o deductivistas.

✶ Popper: falsacionismo y unidad del método científico

La filosofía de Popper es conocida por el nombre de racionalismo crítico. Dos ideas aparecen como fundamentales:

- Sugerir que el criterio de verificación debe ser sustituido por el criterio de demarcación, que considera que una proposición puede ser considerada científica si es susceptible de ser falsada, si es posible refutarla mostrando que no es cierta. No se trata tanto de verificarla, sino de determinar o 'demarcar' su ámbito de actuación, que determinará el tipo de observación que, de producirse, indicaría que la proposición queda refutada. Así, lo que diferencia a la ciencia de otros tipos de conocimiento es su posibilidad sistemática de ser rechazada por los datos de la realidad. Un enunciado será científico en la medida en que se arriesgue o se exponga a una confrontación que evidencie su falsedad. Popper pone en cuestión el conocimiento construido mediante generalización de casos particulares y concebido como simple descripción o sistematización de regularidades detectadas en los hechos estudiados. La característica fundamental del racionalismo es la concepción teórica del conocimiento en términos de explicación predictiva y retrodictiva, sustentada en una vía deductiva controlada por fórmulas lógico-matemáticas.

- Unificación de la ciencia. Todo conocimiento científico estará identificado mediante un mismo y único patrón. En sentido epistemológico y metodológico, no se diferencian entre sí los conocimientos científicos adscritos a distintas áreas. La ciencia es única y solo cabe una única filosofía de la ciencia y un único programa de desarrollo científico para toda la humanidad. Popper considera que todas las ciencias tienen el mismo método. Las ciencias sociales deben ajustarse al mismo criterio de cientificidad, es decir: deben producir tesis falsables.

Las teorías científicas que resisten a la falsación se consideran las más sólidas.

✶ La disputa del positivismo. Popper y la teoría crítica.

Popper se considera 'positivista' al creer que las ciencias tienen que tener todas el mismo método. No podemos permitir que las ciencias sociales sean menos científicas que las naturales, de lo contrario dejaríamos de hacer ciencia y estaríamos haciendo 'ideología'. En otras palabras: las ciencias sociales también deben producir leyes o afirmaciones que puedan ser comprobadas o falsadas en la realidad. Esa es una condición muy estricta para otros filósofos, que consideran que ese tipo de afirmaciones se corresponden con predicciones que podemos hacer en contextos muy concretos o teniendo en cuenta un número limitado de variables. Dicha postura impide la elaboración de teorías generales a gran escala. La sociedad es un sistema complejo y, si queremos acercarnos a cierta comprensión de tal complejidad debemos abandonar las exigencias de Popper. Estos debates son el punto central de la llamada

La disputa del positivismo. La disputa del positivismo, fue un intenso debate filosófico entre positivistas y hermenéuticos en la década de 1960, centrado en la metodología de las ciencias sociales. En esencia, enfrentó a los positivistas, liderados por filósofos como Karl Popper y representantes del neopositivismo, quienes defendían que las ciencias sociales deben aplicar métodos empíricos y cuantitativos similares a los de las ciencias naturales para garantizar objetividad y rigor, contra los hermenéuticos, encabezados por figuras como Jürgen Habermas y miembros de la Escuela de Frankfurt, que argumentaban que las ciencias sociales requieren métodos cualitativos y críticos que reconozcan el papel de los significados, los contextos históricos y las estructuras de poder. Este debate reflejó tensiones más amplias sobre la naturaleza del conocimiento científico, la relación entre explicación y comprensión, y la posibilidad de neutralidad en el estudio de fenómenos humanos.

Habermas y los intereses del conocimiento. Dentro de esta corriente de pensamiento, un autor como Habermas señala además que el conocimiento nunca se produce espontáneamente, sino que responde al intento humano por conseguir ciertos intereses:

- A. Interés técnico. Busca dominar y explotar la naturaleza. Es el fundamental en las ciencias empíricas, que pretenden explicar lo que ocurre en el mundo material.

- B. Interés práctico. Orientado a la comunicación y al entendimiento entre los seres humanos. Es el que guía las ciencias humanas (que son de tipo 'hermenéutico', pues no se contentan con 'explicar' los hechos, sino que buscan 'comprender' los fenómenos humanos)

- C. Interés emancipador. Busca liberar a los seres humanos de la dominación y la opresión. Es el propio de las ciencias sociales con un enfoque 'crítico'.

Cuestión: ¿Qué tipo de interés crees que predomina actualmente en la búsqueda del conocimiento y en el avance de la ciencia? ¿Crees que es el que debe ser el predominante? ¿Es posible hacer compatible el interés emancipador con el modelo de ciencia que defiende Popper?

✶ La crítica de Feyerabend

Las críticas a Popper no se realizaron solo desde el lado de la teoría crítica. Además de por su postura liberal a Popper se le critica que tiene una visión muy simplista del método científico. Popper reconoce que la ciencia es una actividad social y defiende la creación de instituciones que contribuyan a su avance, pero no profundiza en detalle en el proceso de su evolución.

Feyerabend considera que Popper exagera la importancia de la razón. No cabe duda de que en el contexto de justificación la razón es un factor fundamental, pero lo que caracteriza a la ciencia es que además de refutar las teorías anteriores descubriendo que no se cumplen en la práctica, tiene que proponer nuevas teorías que sustituyan a las anteriores. Para eso, dentro del contexto de descubrimiento, no es posible afirmar que exista ningún método claro o definitivo, al contrario, en ocasiones lo conveniente es, precisamente, cuestionar los métodos y evitar los procedimientos o razonamientos que la ciencia 'oficial' considera que hay que seguir. Por eso su postura se conoce por el nombre de 'anarquismo metodológico'. No hay un único método: cuando se trata de dar soluciones a nuevos problemas podemos decir que 'todo vale'.

✶ Kuhn: ciencia normal y revoluciones científicas

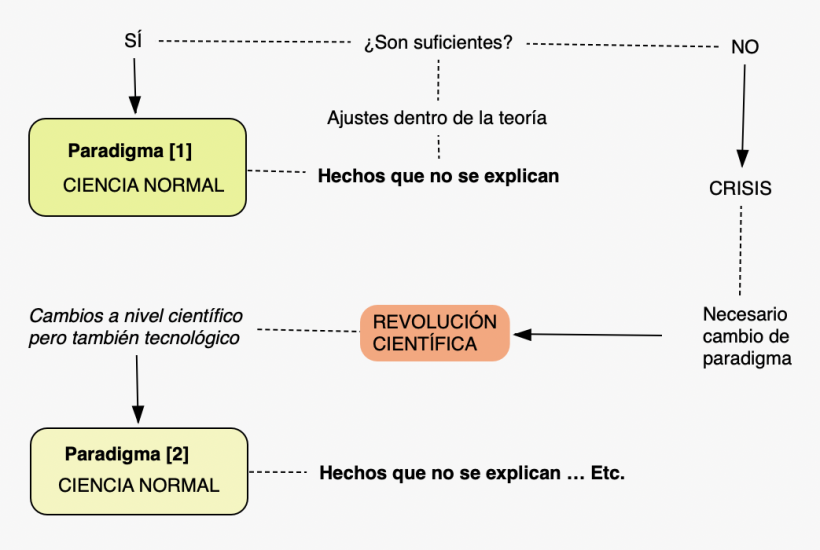

Una crítica similar es la realizada por Kuhn, con un mayor énfasis en la evolución histórica de la ciencia. Lo que produce verdaderamente el avance científico son las 'revoluciones' en las que se invalida y supera un modo establecido de hacer ciencia. Los periodos de 'ciencia normal' se caracterizan por el dominio de 'paradigmas', que son formas establecidas de enfocar los hechos que surgen de interpretar rutinariamente las teorías sin cuestionarlas. Todo parece funcionar, pero no hay teoría completamente satisfactoria, no hay ninguna teoría que explique con éxito todos los hechos de su campo de estudio. Poco a poco se va viendo que la teoría no cubre todos los fenómenos posibles o, en el peor de los casos, que realiza predicciones inadecuadas o erróneas. Los ajustes dentro de la propia teoría se ve que son meros parches provisionales, y la comunidad científica comienza a ser consciente de que es necesaria una nueva teoría que solucione los puntos débiles de la anterior. Si los cambios son los suficientemente profundos estaremos ante el caso de una 'revolción científica'.

Kuhn (1922-1996) intenta explicar el modo en que avanza la ciencia. Para ello reflexiona sobre diversos capítulos de la historia de la ciencia.

Su libro La estructura de las revoluciones científicas (1966) comienza con una crítica al falsacionismo de Popper. Para Kuhn la teoría falsacionista solo sirve para proposiciones aisladas con poco nivel teórico. Las grandes teorías no son enunciados aislados, sino grandes sistemas de enunciados conectados entre sí. Su complejidad hace que resulte difícil contrastarlas directamente con los hechos. Cuando una teoría no explica algunos hechos que parecen refutarla no siempre se cambia por otra completamente diferente. Muchas veces se 'retoca', se realizan pequeños ajustes... una teoría no se abandona a no ser que se disponga de otra mejor. Pero la ciencia a veces da grandes saltos. Esas son las revoluciones que Kuhn intenta explicar.

Los paradigmas. La ciencia no es la actividad de "genios" solitarios. Pocos mundos hay tan disciplinados, gremiales, normativos y compactos como el de la ciencia. En esa comunidad coherente es donde se realiza lo que Kuhn denomina ciencia normal: una investigación regulada y realizada en equipo bajo el mandato de una empresa, un laboratorio, una Facultad o un Estado. Es decir, bajo la autoridad oculta de una mentalidad o modelo científico que Kuhn llama paradigma.

- Cada época histórica está dominada por un paradigma, por un marco teórico implícito dentro del cual se observa la realidad, se formulan teorías, se plantean problemas y se desarrolla la actividad científica.

- Cada paradigma permitirá ver unas cosas y ocultará otras, resaltará unos problemas y minimizará otros.

- Dentro del modelo explicativo del que es capaz cada paradigma surgen anomalías (fenómenos y problemas no explicables por la ciencia en esa época), que se van acumulando y haciéndose más graves. Cuando las excepciones empiezan a sumarse, y después de ser 'reparado' una y otra vez, el paradigma entra en crisis. Igual que cualquier organismo vivo, animal o persona, el paradigma envejece y entra en su decadencia.

- Una de las ventajas de las crisis, en la ciencia y en la vida, es que se escuchan otras voces. Una persona en crisis busca otras ideas, otras compañías. la ciencia empieza a buscar y tomar en cuenta otras teorías. Finalmente esas otras voces, a veces desplazando el centro de gravedad a otros problemas, dan lugar a una revolución científica y a un cambio de paradigma.

La concepción de la ciencia moderna

A partir de la revolución científica del renacimiento (con figuras como Copérnico o Galileo) la ciencia presenta una nueva naturaleza: Se deja de considerar teleológicamente (se deja de hablar del fin que sigue la naturaleza al comportarse como se comporta), y se pasa a una visión mecanicista basada en: (a) Observación o experimentación, junto con (b) matematización de lo observado.

El positivismo y el origen de la sociología

El positivismo del XIX, intenta recoger la herencia de los avances científicos que han tenido lugar en los siglos precedentes. No solo defiende un modelo empírico de ciencia o recoge la esperanza de nuevas aplicaciones técnicas (como las ocurridas durante la revolución industrial). El positivismo de autores como Comte propone extender el método de las ciencias naturales al estudio de las realidades humanas y, en más en concreto, al estudio de la sociedad con vistas a su mejora. Comte se considera el fundador de la sociología.

Retos de la ciencia en el siglo XXI

Desde una perspectiva filosófica, los retos de la ciencia en el siglo XXI no solo implican resolver problemas técnicos o prácticos, sino también reflexionar sobre el papel, los límites y las implicaciones éticas de la ciencia en un mundo interconectado y complejo a la hora de definir su rol en el futuro de la humanidad.

La relación entre ciencia y verdad. Desde sus orígenes mismos se ha considerado que la ciencia es una manera objetiva de conocer la realidad. Eso es lo que se ha entendido como realismo científico. El realismo hoy se encuentra cuestionado por varios frentes: (a) La objetividad se entiende como una forma cultural de enfocar las cosas, en este caso la sobrevaloración de la ciencia sería una manifestación más del eurocentrismo. (b) Se cuestiona además que, en sus límites más especulativos, como en el caso de la física teórica, cabe hablar de una “verdad objetiva” o si las teorías son constructos simplemente útiles y provisionales. (c) La ciencia enfrenta el desafío de mantener su credibilidad en un mundo donde las verdades científicas son relativizadas o manipuladas para fines políticos y sociales. La postverdad y la desinformación llega a la ciencia de muchas maneras, algunas de las cuales tienen que ver con el modo en que se produce y difunde la misma a través de publicaciones que no cumplen los estándares de calidad que se espera de las instituciones universitarias 1.

Ética del progreso científico. La ciencia deberá cuestionar hasta qué punto se debe avanzar en tecnologías como la inteligencia artificial, la edición genética o la exploración espacial, considerando posibles riesgos.

• Impacto social de la ciencia: Evaluar cómo los avances científicos pueden exacerbar desigualdades o cambiar las estructuras sociales. A partir de ello se definirán los límites éticos de la innovación, especialmente en su vertiente tecnológica.

Ciencia y humanismo: Cuestionar si el propósito último de la ciencia es el bienestar humano, la expansión del conocimiento o la transformación del mundo natural. • Reconciliación ciencia-humanidades: Reflexionar sobre cómo integrar los avances científicos con perspectivas filosóficas, artísticas y culturales.

Multidisciplinariedad: Superar la fragmentación del conocimiento científico para abordar problemas complejos que requieren enfoques integrales y colaborativos.

• Definición del “progreso”: Pensar qué significa realmente el progreso en un mundo donde los avances científicos pueden tener consecuencias irreversibles.

- Tecnocentrismo: Reflexionar sobre los peligros de una excesiva dependencia de la tecnología como solución a todos los problemas, ignorando dimensiones éticas y espirituales.

- Antropocentrismo: Reflexionar sobre la centralidad del ser humano en las decisiones científicas y su impacto en el resto del planeta.

Notas

-

Publicaciones poco rigurosas no someten a un escrutinio riguroso los artículos que publican y, en muchos casos se generan casos de redes de profesores que se citan mutuamente de manera artificiosa para aumentar su 'ranking' o estatus académico. ↩